【高月院】 【高月院】

建立当時は「寂静寺」と呼ばれていました。1377年に親氏が本尊阿弥陀物をはじめ、堂・塔のすべてを寄進してから「高月院」と改め、松平氏の菩提寺となっています。その後、明治維新まで時の将軍家から厚い庇護を受けていました。山門や本堂は、徳川家光によって建てられたものと言われているそうです。境内は国指定文化財となっています。 |

【松平氏館跡 - 松平東照宮境内】 【松平氏館跡 - 松平東照宮境内】

最初は八幡宮と称して松平家の屋敷神でした。1619年家康を合祀し1965年親氏公を合祀しました。

|

【「松平氏発跡地」碑】 【「松平氏発跡地」碑】

時宗の遊行僧・徳阿弥が諸国を流浪中、東国から三河の大浜、そして松平郷に入り土豪在原信重の婿になり松平親氏を名乗り松平城を本拠地にしたのが始まり。

松平宗家の九代目が家康です。 |

【松平の陣屋のあった堀】 【松平の陣屋のあった堀】

水面の黄葉と鯉が映えて綺麗ですね。

何十年も前に旅した津和野を思い出しました。

気儘に旅が出来る日が待ち遠しいですね

|

【松平氏館跡水濠】 【松平氏館跡水濠】

樋から流れ落ちる清水に押し流されて紅葉がモザイクのように美しいです。

♬~渓の流れに散りゆく紅葉

波に揺られて離れて寄って

赤や黄色尾色様々に

水の上にも織る錦~♬

「紅葉より」 |

【松平氏館跡の最奥部にある八幡神社】 【松平氏館跡の最奥部にある八幡神社】

社の屋根の上の金色に輝く徳川葵の御紋静寂の中に佇む質素なお社。 しかし、さすがに徳川家発祥の地ですね。 しかし、さすがに徳川家発祥の地ですね。

屋根の上の黄金の御紋が目を引きます。

「この御紋が目に入らぬか~!!」 |

【天下茶屋】 【天下茶屋】

|

名物、「天下餅」この大きなお団子は、三人の天下人を表しているそうで、あんこの乗ったお団子が「家康」だそうです。一番上のお団子には徳川家の家紋「三つ葉葵」が刻印されています。餡の甘辛とあんこの甘さと、お抹茶の香りに、歩いた後の疲れた体を癒してくれました。「ご馳走様でした」 |

|

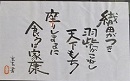

【松平親氏願文(祝聖文)碑】 【松平親氏願文(祝聖文)碑】

「天下は和にしたがい日々清明であれば災いは起こらず、国は富み民は安らかで戦いは無用。 よって人はつねに徳を尊び、いつくしみの心を以て礼を厚くし、人格の向上に努めるべし」

今の日本は・・・? |

【屋根神様?】 【屋根神様?】

屋根の上に舞を舞っているようなお侍さんらしき人形!

神様なのか、ただの飾りなのか分からない・・・。 |

【葵の葉】 【葵の葉】

徳川家家紋のデザインに使われている葵の葉です。

「この紋所が目にはいらぬかー!!」

|

【「産湯の井戸」に向かう途中】 【「産湯の井戸」に向かう途中】

石燈篭が並んだ道を行くと産湯の井戸にたどり着きます。左右のモミジが真っ赤に紅葉し白と赤のコントラスが素敵な小道でした。 |

【二の井戸・三の井戸 】 【二の井戸・三の井戸 】

境内には7つの井戸があったが、中でも「産湯の井戸」が最も古い井戸で、その中の二つです。

三の井戸は大正初期まで使われていた。

|

【産湯の井戸】 【産湯の井戸】

松平家が代々この井戸の水を産湯に使いました。

岡崎昌洙松平弘忠の子、竹千代(のちの家康)が誕生した際には、この水を竹筒に入れ早馬で届けたと言われている。

不老長寿や安産のご利益があるとされている。

不老長寿迄は望まないけど、少しでも健康寿命の長い老後を過ごせるように、運動しよう! |